これは2023年1月の国際基督教大学平和研究所でのシンポジウムで発表したものである。

主催者から私が筑豊の子供を守る会の解体後に政治的な学生運動に参加した者として関連して話してほしいという要請があったものであるから、個人史とからめて話した。

また、このときの発表についての原稿もあるので、この際ここに掲載することにする。

内容

1.筑豊の子供を守る会の解体とその後の個人的変遷(発表スライド)

以下の原稿は、この発表用に用意したもので、いわば当日に上記のスライドを用いて口頭で説明した内容に近いものとなっている。

以下の原稿は、この発表用に用意したもので、いわば当日に上記のスライドを用いて口頭で説明した内容に近いものとなっている。

そうであるから当然内容はかぶっていることをお断りしておく。

だが、口頭発表であるから内容的にはわかりやすくなっているし、より詳細になっている部分がある。

筑豊の子供を守る会の前と後の私の思考と行動についてはより詳しいものとなっている。

2.筑豊の子供を守る会の解体とその後の個人的変遷(口頭説明原稿)

はじめに

1970年の東神大闘争の途中、大学院生の頃から、書く場合には「碑文谷創」を使っています。

今回半世紀以上前の活動を語るのですから、当時の「櫻井秀教」の名で話させていただきますが、おそらく1972年以降ではこの名で書いたり、話したりすることは「はじめて」になるかと思います。

私自身の概略

■プロフィール

ジャーナリスト。1946年岩手県生まれ、東京神学大学大学院中退、出版社勤務後、葬送専門誌『SOGI』編集長(1990年~2016年)。死、葬送、宗教をテーマにして評論活動を展開。

■主な著作活動

『死せる言葉の終焉』(1970年。責任編集。東神大全共闘)、

『出会い―日本におけるキリスト教とマルクス主義』(1972年、井上良雄、隅谷三喜男、平田清明、竹内良知らとの共著)

『パウロをどうとらえるか』(1972年、荒井献、佐竹明、田川建三らとの共著)

以上が学生時代の産物です。

その後の主な著作は、

『葬儀概論』(初版1996年、四訂2019年)

『死に方を忘れた日本人』(2003年)

『「お葬式」はなぜするの?』(2009年)

異質なものに大学院時代に書いたものを収録した

『キリスト教界と東神大闘争-碑文谷創全発言録(1969-1972)』(2012年)

があります。

その他、90年以降は雑誌編集の傍ら、多数の著作があります。

■純粋戦後派、戦争責任

戦後生まれの純粋戦後派世代に属し、戦後民主主義を小学校時代から叩きこまれました。

1964(昭和39)年に仙台二高を卒業し、東京神学大学に入学。

第3代委員長山本将信さんの影響で、即、筑豊の子供を守る会の活動に参加。

65年度、66年度には年間5か月筑豊現地に入り活動しました。

並行して井上良雄先生の影響を受けキリスト者平和の会から独立した東神大キリスト者平和の会、そしてICUの仲間と砂川闘争、日韓条約反対闘争と反戦闘争に参加しました。

私のもう一つのテーマはキリスト教の戦争責任の思想的切開でしたが、ようやく66年10月には念願の日本キリスト教団の戦争責任告白が鈴木正久議長名で出されました。

しかしこれを巡り日本キリスト教団は論争が生じ、これと東神大闘争とが教団を二分し、混乱したことを端緒に、今日まで続く「不正常な事態」を招きました。

ですから、私はキリスト教界では「過去の人間」とはいえ、「混乱の元凶」、当時は「異端」とさえ言われた人間です。

■守る会の最終委員長、解散そして学生運動

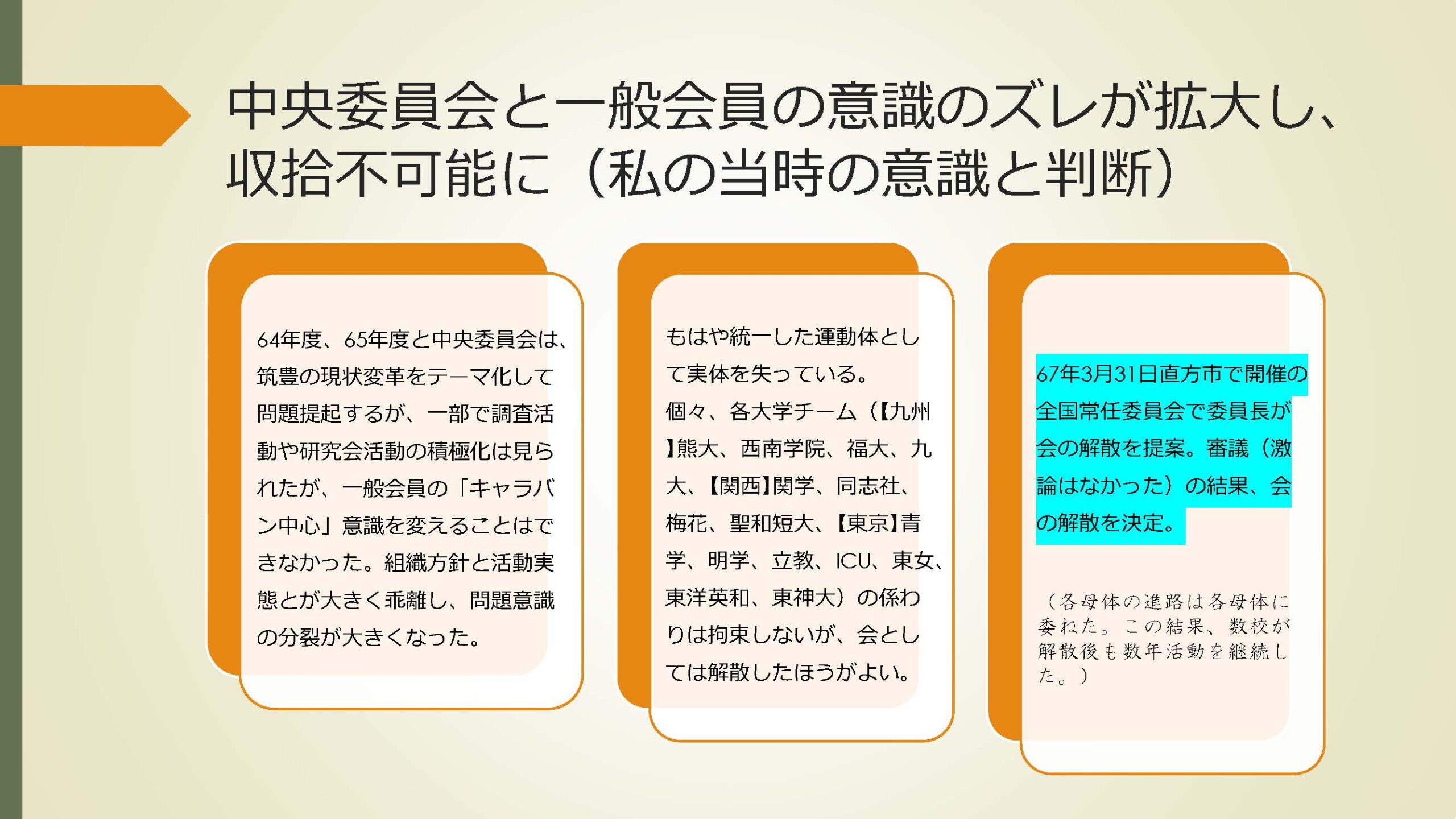

66年になぜか筑豊の子供を守る会の第6代中央委員長に就任。67年3月31日に直方市で開催された全国常任委員会で会の解散を宣言することになりました。

その後はベトナム戦争を中心とした反戦運動、学生運動に深く係わりました。

70年の万博キリスト教館出展を機に開始された東神大闘争を全共闘議長として率いました。

他の大学闘争と少し違うのは、教授会の神学(思想)と全面対決する「思想闘争」という性格を強くした点です。

教授会からはさんざん「異端の頭目」扱いされましたが、71年に敗北を認め、といっても対教授会に対して敗北を認めたのではなく、私たち自身の弱さによる運動体としての敗北として解散宣言を出しました。

結果、大学院生までで合計160名の学生中43%にあたる70人が大学を去りました。

ある人たちからは「解体屋」と言われましたが、運動がもはや成立しない事態に至った場合には、解体を明確にし、後は参加者個々に任せ、それを一切非難しない、というのは私の今に至るまでのポリシーです。

最後になって内部で醜い批判合戦はしないという考えです。

また運動体とはいえ個々人の内部には組織としては介入してはいけない、という考えからです。

一緒に組んでいた仲間が憎みあう事態は絶対に避けたいと思い、今も思っています。

■断筆と執筆再開

関連の裁判闘争が終結したことを区切りに73年より89年まで断筆。

一切の運動とは手を切りました。

それぞれのメムバーの見通せない進路を考えると、責任者としては沈黙するしか選択肢はなかったのです。

1990年から書くことを再開します。

当時実用書の世界に留まり、深いタブーの中で、まともに論議としては扱われていなかった死、葬送というテーマについてです。

デーケンさん、青木新門さん等とも付き合い、グリーフについては比較的早い時期から発言しました。

仏教界からも要請があり、「葬祭仏教の歴史、問題点」等で発言しています。

執筆と講演がその後の私の生活の中心となります。

私の出自

今、旧統一教会問題で「宗教2世」が話題になっておりますが、私はキリスト教のプロテスタントの3世、息子は4世になります。

・1世の祖父はおそらくですが1900年代、明治30年代の後半に学習院、東京帝大に在学中に白樺派の連中と付き合うなどして富士見町教会(当時前身の一番町教会だったかもしれません)で植村正久から洗礼を受けたようです。

・父は、生涯のほとんどを聖書学者荒井献さんの父、荒井源三郎先生らと一緒に、東北で田舎牧師として過ごしました。

・兄は牧師で、今は隠退教師で、牧師がいない教会で代牧しています。

・私は新聞、テレビに出ることも多かったですから、現職の牧師である兄に少しでも迷惑をかけたくない、色眼鏡で見させないという思いから、ペンネーム1本で仕事をしています。

筑豊から学んだもの

私の家は牧師の家でした。

今の牧師さんの多くはそうだと思いますが、貧困に近い経済環境です。

高校から貧しくないともらえない日本育英会特別奨学生の1号生でした。

でも普通の子ども同様、バスケットボールにうつつを抜かしました。

身体を壊し続けられなくなると、図書館に通い、芥川、太宰、大江、ドストエーフスキーなどの文学に夢中になり、父の書斎からなぜか神学者カール・バルトの本に惹かれて読み、『現代詩手帖』に詩作を投稿し、受験校でしたから、ソコソコ勉強もしました。

バルト神学に圧倒され、高校教師や親にも反対されたのですが、(当時はそこまで旧弊で酷い大学とは知らず)東京神学大学に進学しました。

第3代委員長の山本将信さんその他多くの人が社会に一回出たうえで大学に来られましたが、私は一切の社会勉強なしにバルトに惹かれ、入学し、寮に入り、山本さん、第4代委員長の内田さんと知り合ったのが筑豊との出会いでした。

18歳の時です。

64年に入った筑豊の中小坑閉山炭住は、60-61年当時の炭鉱閉山による欠食児童も出る貧困は、再就職先のない中高年者の生活保護家庭と変わって、「潜在化した」と言われるのですが、私にとっては圧倒的な社会的現実でした。

子供に接することで家庭も見えるし学校でどう扱われているかも見える、その未来が閉ざされている問題も。

また部落問題、朝鮮半島から強制連行できた人たちが結構いて、差別社会での二重差別の問題も肌で知りました。

64年というのは戦後高度経済成長のハイライトである東京オリンピックの年でした。

高度経済成長の直下にあるスクラップ・アンド・ビルド政策で捨てられていく人たちがいて、その人たちと顔を突き合わせていること。ただただ圧倒される想いでした。

戦後高度経済成長の始まる55年頃から「エネルギー革命」の名の下に筑豊炭鉱の閉山化が進み、十数万人の仕事が奪われました。

そのピークが58-59年頃となります。

筑豊閉山炭住は高度経済成長の裏の実態だという思いを強くしました。

東南アジアに対する侵略は、戦争では軍隊でしたが、経済成長は、経済力で進出しており、軍事侵略から経済侵略に変わっただけではないのか、という疑問をもつようになりました。

それが後の70年万博キリスト教館反対につながりました。

高度経済成長の謳歌をキリスト教が何の批判もなしにやっていいのか、という問題意識からでした。

歴史の見方も変わりました。

単に戦前と戦後に分けるのではなく、明治政府の政策により石炭開発が行われ、それが中小坑においては極めて日本的な陰湿、でたらめな支配が行われていたこと。

本で読むことでわかるかもしれませんが、現地だからこそわかったことがたくさんありました。

差別の根深い問題は、子供同士の悪口から感じとったものです。

思想のちっぽけさもいやというほど知りました。

大学闘争で私が

「思想は究極のところ大衆に責任を負わなければならない。仮にできなくとも志向しなければならない」

と言い、キリスト教も

「人間の現実を見据えないで、簡単に伝道などと言うな」

と言うようになった一つの要因は筑豊での3年間の活動です。

炭住では、中高年の失業者である元坑夫に

「俺の酒を吞めねぇのか」

と言われ、相手が酔い潰れるまで朝鮮焼酎を呑まないと対等に相手にされないと思い、無理してとことん付き合ったりもしました。

2年目からは大学が休みになると1人でも筑豊に行き、炭住に住んで現地の住民たちと生活を共にすることをやり続けました。2年間、年に5か月行きました。

現地では、コミュニケーションというのはきれいごとではなく、言語だけによるものではない。学生同士の話とは違って、生まれ育ちも置かれている場所も全て違う者がどうやってコミュニケーションをとれるか、試行錯誤の毎日でした。

しかも成果は呆れるほど乏しい。

守る会の解散

今回私自身が当時書いたものを読み返して

「ずいぶんイライラしていたな」

と感じます。

64年度、65年度と会は中央委員会方針を掲げ、「筑豊の変革」をテーマにしたのですが、キャラバン参加者がせめて問題意識だけでももつことで、多少でも活動が変わるのに、と思ったのですが、現実はさほどではありませんでした。

66年に中央委員長を引き受けたときは開き直っていました。

「スローガンを掲げても変わらないなら、スローガンはやめて各母体の主体性に任せよう」、

「このままでは筑豊に責任をもつ運動体ではない」

と思っていました。

でも討論だけは徹底してやろう。こういう事態は私が招いたのではなく、先任の第4代委員長黒沼さん、第5代委員長内田さんたちのせいだ、と思おうとしました。

でも66年の夏季キャラバンを見て、がっかりしました。

人数だけでは170人と最盛期同様に集まりました。

工夫がどんどん減少して、14日間滞在して決まったスケヂュールをこなし、一部には工夫が見取れましたが、多くは「子供たちに喜ばれる」ことを目的とした単なるサークル活動としか見えなかったのです。

しかし、私の当時の見方には不足や偏りがあったのかもしれません。

会の歴史は大きく60~63年の前期と64年以降の後期に分けられると思います。

熱情が支配した前期と冷静に分析する後期と。

後期の64年、65年に中央委員会は「筑豊の変革」を唱えました。

画期的でしたが、そのことで一般会員との意識ギャップは大きくなりました。

中途半端な対応では拭えないほどでした。

66年11月に私が書いたものを読むと、

「惰性化したキャラバン」

と散々こきおろしています。

単なる学生のサークル活動という意識で、筑豊という社会的現実に責任を負おうとする意志が見られず、「運動ではない」と言い切っています。

相当怒りまくっています。

私が怒り、冷静なものの見方ができなかったことが解散を結果した一つの要因だったかもしれません。

67年3月には各校の代表者が集まり、全国常任委員会を開きました。

本来は次年度の役員選任と運動方針の確認をすべき会でしたが、冒頭で私が解散の意向を表明したものですから、あまり積極的な意見は出なかったように記憶しています。

解散後に各母体が「これからどうするかは自由」としました。

そこまで口を出す権利は中央委員会にはないと思ったからです。

(事実数校のチームが数年間現地で活動を継続しました。また、会の卒業生の約10人ほどが現地に住み込んで生活し、現在も継続している方がいます。)

その後

1967年の筑豊の子供を守る会の解散は、私にとっては大きな挫折です。

運動というものは問題意識をもってやろうとする者が集まりやっていくものです。

鼻に紐をつけて引っ張ってやれるものではありません。

いつまでも続けることがいいことでもないと思います。

では、どうしたらよかったのかは私には未だ判断できません。

中途での霧散だけは避けたい、というのが当時の私の考えでした。

私たち戦後派には、というより私には、全てを疑ってかからないとどれが真実かわからない、という思いが強くありました。

先輩をまるで敬わないのですから、

「お前たち戦後生まれは違う」

とさんざん呆れられたものです。

既成のイデオロギーは全て疑い、自分が検証して手に入れたもの以外は信じようとしませんでした。だから先輩であろうと教授であろうと平気で食ってかかりました。

※私にとって「敬服した教師」は、筑豊の子供を守る会の顧問だった隅谷三喜男先生(労働経済学者、東大教授)、東神大で唯一退学をよぎなくされた学生たちと行動を共にされた井上良雄先生(戦前優れた文芸評論をものにし、吉本隆明をして「鬼才」と言わしめ、戦後は優れたバルト著作の翻訳者、東神大教授)、闘争の前後から親交を深めた滝沢克己先生(バルト神学者、九大教授)の3人である。

私が係わった64年以降、守る会で綱領にある「キリスト教主義」について議論がありました。

よく筑豊の子供を守る会についての論評では、

「前半期はキリスト教の影響が強く、後半期はマルクス主義の影響が強まり、その分裂が解散を招いた」

と言われます。

しかし、後半期に活動に身を置いた一人である私には、はなから

「マルクス主義かキリスト教か」

という発想はありませんでした。

それはどちらも既成のイデオロギーとしては頽落しているので、自分の知識人たろうとする信念、自尊において、全てを疑ってかかり、おかしさを追求し、考えを深めたいと思っていたからです。

まさに思想的には「混沌のるつぼ」の中、生活的にも極貧だった中(1週間を食パン一斤とサバの味噌煮の缶詰1個で生活したことさえありました。だが当時は「苦学生」はむしろ平均的でしたから特別意識はしませんでした)で、「自分の思想はどうあるべきか」を夢中で激しく追い求めたことは事実として言っておかなければなりません。

といっても10代末20代初期の学生が知ることの限界は大きいです。

また、運動は、いい意味でも悪い意味でも、常に「時代」という中に置かれていて、そこから自由ではなかったのもまた事実です。

だからといって時代を弁解の口実とはしたくありません。

筑豊の子供を守る会の解体は自分が主導したにもかかわらず、大きな挫折となりました。

その後もまさに足掻(あが)くように自らの思想を追求していくことになります。

それが大学闘争につながります。

しかし私は次第に、集団で運動することよりも「個として考える」傾向を強くしていったように思います。

・1990年以降

今や超高齢社会となり、「終活」という用語が日常的に見られる時代となりました。

しかし私が「死」や「葬送」をテーマとしてジャーナリストとして思考し活動をするようになった1990年は違っていました。

「死」のイメージはまだ暗く、おぞましいと遠ざけられており、「葬送」の関心は専ら実用書の世界に留まり、業態は社会的差別を受け、そこに働く人たちは必ずしも日向には見られていませんでした。

まさに「夜明け前」でした。

そこでの30年間でどれほどのことができたかの評価は後世に委ねようと思いますが、ひたすら書き続け、発言してきました。

半世紀以上前、筑豊の子供を守る会の当時、私たちの活動、あるいは私の考えに大きな限界、誤り、卑小さがあったことは事実でしょう。

それを認めるのにやぶさかではありません。

しかし「若さゆえ」と言われると、少し違うかな、と思います。

「年を重ねたからわかる、というものでもない」

と今70代の終わりにさしかかった後期高齢者は思います。