2015年9月に雑誌『SOGI』通巻150号のための青木新門さんとの対談が行われた。

「編集長インタビュー」というのがそのコーナーである。

これは特集記事でもあったので分量が多いことは予めご理解いただきたい。

目次も付したので、少しずつ読んでいただいたら、と思っている。

既報のように、本年(2022年)8月6日、青木新門さんは85歳の生涯を終えた。

8月9日の通夜、10日の葬儀に富山に弔問にうかがった。お顔もじっくり拝見し対面。30年のお付き合いにお礼を申し上げる機会を与えられた。

遺された奥様、娘さん、息子さんにご挨拶できた。

ご家族が新門さんをご家族として愛されていただろうし、新門さんの生き方、生死一如、生死即涅槃の考え方を大事になさっている様子がうかがえて安心した。

新門さんからはご家族のことをいろいろうかがっていたが、お会いするのは初めてであった。

新門さんの書斎で、息子(弟)さんを中心に娘(姉)さん、お孫さんたちがご遺体を整え、納棺されたとうかがい、新門さんに「よかったですね」と、声に出さないがお顔を見て言った。

■新門さん最期の言葉

新門さんはそれ以前はご自身のブログ「新門日記」で、2013年からはFacebookで「念仏道場」と題してほぼ毎日投稿された。

新門さんは親鸞に従い(浄土真宗)、私はプロテスタントと信じるところを違えたので、私は「南無阿弥陀仏」を唱えずに、新門さんが投稿される度に「いいね」を押すばかりであった。それは新門さんも理解してくれていた。

新門さんがFacebookに最後の投稿をされたのが7月18日

南無阿弥陀仏

お身体が可能な限りは「南無阿弥陀仏」の6文字を投稿された。いくつかを抜粋する。

7月5日

弥陀大悲の誓願を ふかく信ぜんひとはみな ねてもさめてもへだてなく 南無阿弥陀仏をとなふべし 南無阿弥陀仏

6月10日

この三日間、鬼の霍乱のような日々が続いた。「念仏広場」の開門さえできなかった。情けない。恥ずべし。傷むべし。

何があろうと、一度(一たび)信心獲るならば、寝ても覚めてもへだてなく 南無阿弥陀仏

5月26日

昨日も今日も 南無阿弥陀仏

5月24日

南無阿弥陀仏

背柱菅狭搾症による神経痛が辛い。「先生、ツライ」とかかりつけの医者に言ったら「手術しますか」と言われた。整形外科医は「手術」が常套句である。

何とか手術しないで残り少ない人生をやり過ごせないかとお念仏している。南無阿弥陀仏

5月12日

南無阿弥陀仏

想い出は慚愧、慙愧の連続。お念仏に出遇わなかったら、己のしてきた事を慙愧の極みとも思わず自慢していたであろう。

「慚愧の御縁にあふときは、時も機もあさましばかり、これが歓喜のもととなる。なむあみだぶつのなせるなり」(淺原才市)

ありがたや、ありがたや、南無阿弥陀仏

5月6日

南無阿弥陀仏

一時期、「終活」という言葉が流行った。葬儀社や寺院などもマニュアルや終活ノートなどを作って配ったりした。中を覗いてみて、がっかりした。「俺が俺が」と「自分ファースト」に生きてきて、死んでもなお「遺産はこうしろ」とか「葬式はこうしろ」といった具合に<貪欲(執着、とらわれ、こだわり)>を奨励しているようなものだった。

私はお念仏が最高の「終活」だと思っている。

わが身の往生を不定におぼしめさんひとは、念仏往生の願(第十八願)を信じて寝ても覚めてもお念仏すべし。必ずや、摂取不捨の利益にて、往生一定と定まるなり。「前(さき)に(お浄土に)生まれんものは後を導き、後に生まれにひとは前を訪へ、連続無窮にして、願わくは休止せざらしめんと欲す」-道綽「安楽集」

南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏

5月6日

南無阿弥陀仏

目には青葉 山ほととぎす 初鰹

芭蕉の俳友山口素堂の句である。鎌倉での作とされている。

回遊魚である鰹が相模湾沖にやって来るのは山が青葉で覆われた初夏である。 視覚、聴覚、味覚など五感を使って五月の風光を見事に表現した傑作といえる。

私には、清浄光明ならびない五月の風光の中からお念仏の声が聞こえてくる。南無阿弥陀仏

5月1日

南無阿弥陀仏

パソコンに向かって日時を打ったら、右腕に激痛が走った。今では、阿弥陀様のイエローカード(警告)だと思ってている。

「名号の外になんの不足有りて何かを語ろうとするのか! 円満徳号とは何一つ欠けたるものが無いことを言うのだ」と親鸞聖人にお叱りを受けたような気がする。

それにしても、このように毎日200人以上の皆様とご一緒に御念仏できるとは、なんと有難いことだろう。

ありがたや、ありがたや、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏

4月29日

南無阿弥陀仏

「背柱菅狭搾症」による神経痛の激痛でパソコンに向かう気力もなかった私が、今こうしてキーボードを叩いているのは、少し楽になったからである。

かかりつけの医者が処方してくれる薬が効いたからか、医者に内緒で行っている背筋伸ばしストレッチの効果が出たのか、同時にやっているから、どっちかわからない。

どちらにせよ、痛みが和らぐのは有り難い。自然治癒力に感謝したい。薬もストレッチも自然治癒力を増進させる役目をしているにすぎない。

「自然(じねん)すなはち如来なり」と親鸞聖人はおっしゃる。私は聖人の御言葉の一字一句も疑なく信じる。自然治癒力は、すなはち如来の本願力だと思ってる。

南無阿弥陀仏をとなえれば この世の利益きはもなし 流転輪廻の罪きえて 定業中夭のぞこりぬ 親鸞「現世利益和讃」 南無阿弥陀仏

4月27日

南無阿弥陀仏

昨日「証知生死即涅槃」という聖句をとりあげた。私はこの「生死即涅槃」ということが実感として理解できるまで何十年も要した。「生死即涅槃」と証知すべしとあるように、行証(体験)によって認識すべしということがわかっていなかったのである。その上、生死を生と死に分け、生にのみ価値を置き、死を排除して思考している限り、生死を生きていないわけで、生死即涅槃など成り立たない生き方をしていたわけでわからないのは当然であった。

4月25日

5月下旬より6文字のみが増加し、間隔もあくことが多くなった。お身体の痛みが強く繰り返されたのであろう。

整形外科の範疇の痛みと書かれていたが、7月27日に入院されると末期がんであった。医者嫌いであったので検査はされていなかったが、かなり以前からがんは進行し、その痛みを強くされていたのではなかろうか。これは私の根拠なき推測である。

2021年2月14日

青木新門さんの法名は「光寿院釋新門」。

生前の筆名「新門」は法名でもあった。本名「幸男」。

ご自宅の書斎に本尊の前に安置された遺骨(新門さんFacebookより)

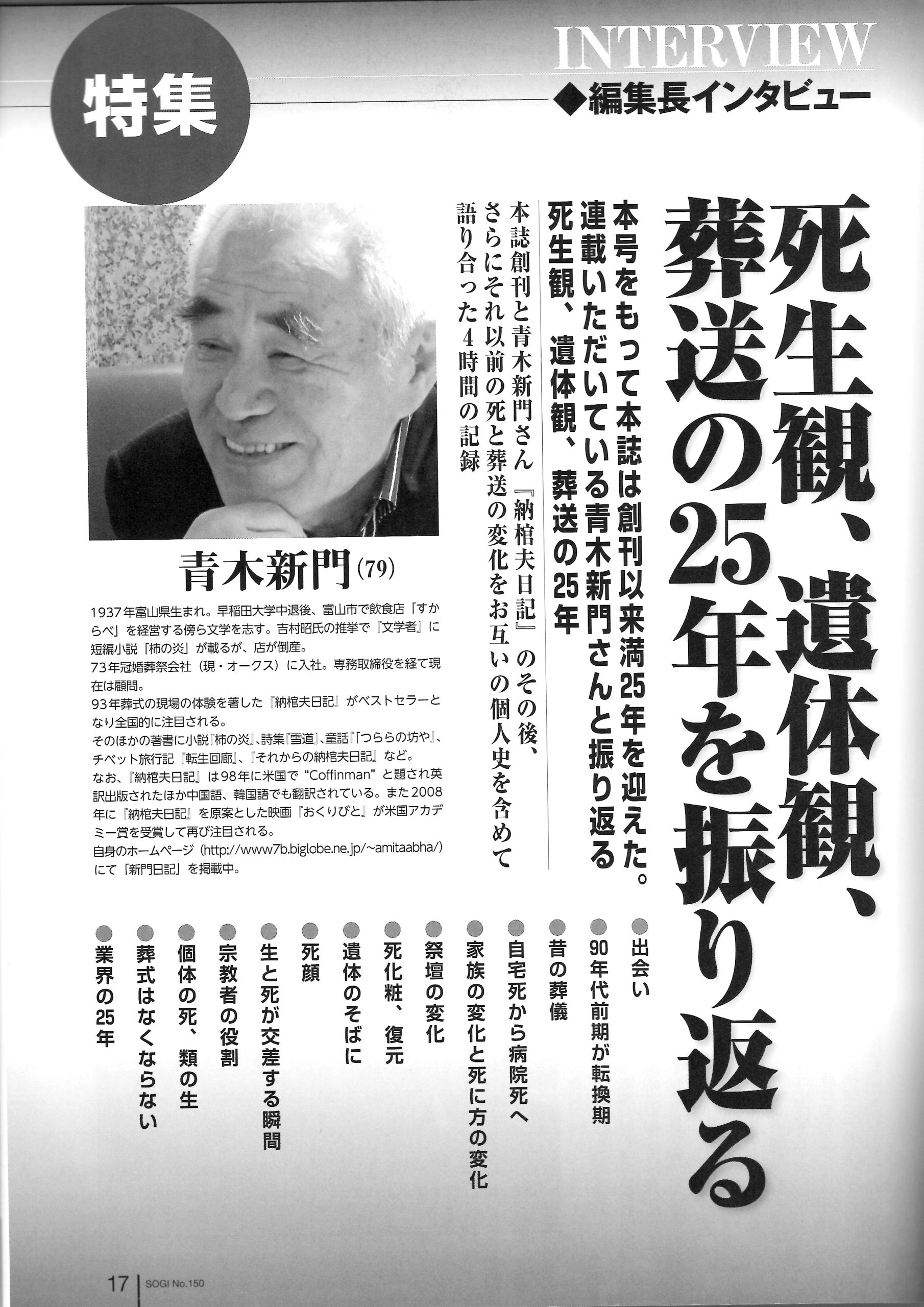

ここに掲載する対談記事は2015年、今から7年前であるが、片耳が多少不自由になってはいたが、すこぶるお元気であったから、ずいぶん昔のことに思える。

当時、新門さん79歳、私が70歳であった。

新門さんはこの前日、東京・浅草橋でごく小さな集まりであったが、西舘好子さん(NPO日本子守唄協会理事長)が主催する「新門塾」で定期的に講演していて、その最終期にかかっていた。

途中に掲載した講演写真はその時のものである。

読みやすさを考慮して改行を多くしている。なお若干注を補った。

内容

死生観、遺体観、葬送の25年を振り返る

青木新門×碑文谷創

■出会い

碑文谷 おかげさまで本誌はこの150号で創刊25周年を迎えます。年6回で25年、合計150号になります。

青木さんには初期の段階で出会い、このところはとかく挫けがちであった私を支えていただいています。

現在も掲載させていただいている「新門随想」は読者の方からの支持が高く、文字通り雑誌を支えていただいています。創刊100号が2007(平成19)年でしたが、その時の記念の座談会にも出席していただきました。

青木さんとの出会いは、実は『納棺夫日記』でした。読者の皆さんは本で知り合ったと思いますが、私は原稿用紙の段階で読ませていただきました。

青木さんの『納棺夫日記』が発行されたのはいつでしたか。

青木 1993(平成5)年です。

碑文谷 本誌の創刊は91(平成3)年の1月でした。『納棺夫日記』の原稿を見せていただいたのが92年ですね。

青木 そうです。私の友人が中央公論の社長を知っているのがいて、紹介してやるというから原稿を渡したのですが、まったく音沙汰がない。そこで桂書房と表現文化社(当時「表現社」)に原稿のコピーを持って行きました。

碑文谷 本誌に掲載させていただけないかとお願いしたら、桂書房に決まっているとおっしゃいました。

青木 桂書房に渡したら、その日のうちに「ぜひ出版させてください」と言われたのです。

碑文谷 あのときからですから、青木さんとのお付き合いはほぼ24年ですね。

青木 あの頃はお互いにまだ若かった。

碑文谷 そうですね。あの頃の青木さんは(オークス㈱の)専務で、現役バリバリでしたね。91年1月にバブルがはじけましたが、まだまだ実感がない頃でした。

青木 バブルの余韻が残っているという時代でしたね。

碑文谷 私は生意気にも

「葬式や墓は書店では実用書のコーナーに置かれているが、人間の死を中心とした文化として総体的とらえなければならない」

と意気込んで雑誌を始めたものですから、新門さんの『納棺夫日記』には大きく共感し力づけられました。

私の葬送分野での「師」は藤井正雄先生(宗教学、当時大正大学名誉教授。注・2018年83歳で死去)と新門さんだと勝手に思っています。

■90年代前期が転換期

碑文谷 93年から95年はいろいろな意味で転換期でした。いわゆる終末期医療も少しずつ変わってきた。それまでの治療優先、延命優先の医療に対して疑問があちこちから出てきました。

医師の方でも柏木哲夫さん、山崎章郎さんとかが出てきました。

キューブラー=ロスの『死ぬ瞬間』(69年発表、日本語訳刊行は71年)から約20年経って日本でもようやく「医療」が科学技術としてだけではなく生身の人間に係わる学、という観方が出てきた時期だったように思います。

青木 昭和62(1987)年に出た厚生白書に「人生五十年と言われてきたが、近い将来は人生八十年になる。今日まで生き生きと生きてきた老人たちの寿命が30年延びて、そのあとの30年を生き生きとしたかたちで生活していくにはどういしたらいいか―。

それに対して、国も努力するけれど民間にも協力してもらわないといけないと、厚生省が旗を振ったのです。

そのときに生まれてきたのが『いきいき』(96年)とか『ゆうゆう』(01年)という雑誌で、老後の旅やジョギングの仕方とか、関連するグッズなど、高齢者向けの商品が市場に出回るわけです。マスコミも呼応して煽っていた。

その頃の医療機関は、いかにして延命させるかを一生懸命やっていた。あらゆるものが30年延びることを前提に再構築しようとしていた。

快適な老後の生活環境を作ろうと盛り上がった時期です。アメリカの事例などを見に行って、それに倣って作ろうとした。

事例の一つに、当時ベトナム戦争の退役軍人の夫婦だけの町がありました。自衛消防もあれば私立警察もある。中心部に大ホールがあり、図書館もダンスホールもある。老後の理想郷を目指したのです。しかし子供も孫もいない町は、30年経って、ゴーストタウンになったそうです。

碑文谷 ですからちょうど90年代前期が一つの転換点ですね。しかも高齢化というのがだんだん押し寄せてきました。

病院の中でもそれまでは高齢者医療というのは金儲けみたいな感じでした。

病院の入院設備には治療病床と療養病床とがあり、その療養病床が高齢者に占拠されるような事態になり医療費が高騰したものですから政府は大胆な手を打ちました。療養病床を止めて代替として介護施設を増加する、というものでした。

長く入院患者を置いておくと病院経営が成り立たないようにして療養病床を撲滅したのですが、代替の介護施設が増加しない。結果的には要介護の高齢者を自宅に閉じ込めた、私は「高齢者難民」と言っています。増加する高齢者を社会が支え切れなくなっています。

それで政府は2000年頃から「尊厳ある死」ということを言うようになりました。要するに高齢者はあまり生きないでくださいということですね。施設もないし年金もないから「尊厳ある死」を政府が言い出すようになったのです。

尊厳死が注目を浴び始めたのは85年ぐらいからで、日本尊厳死協会の「尊厳死の宣言書」が出たのが90年ぐらいです。バブルが崩壊したことがあって、それまでの「いけいけどんどん」が、いろいろ見直されてきた。高度経済成長期では死を隠して「いけいけ」とやってきたわけです。

青木さんの『納棺夫日記』は、そこがおかしいぞと突いたのです。

たしかにそれまでは病院は患者が亡くなったら、遺体の顔に白布をかけ、ストレッチャーに乗せて大急ぎで地下の霊安室に運び込み、患者が目にしないようにし、病院の裏口から深夜でも遺体を隠すように追い出していました。

いったん死亡したらゴミ扱いのように見える扱いでした。

青木 私が現場に入ったのは昭和40年代です。ふつうの個人病院は自分のところで死者を出すことを嫌い、患者が末期を迎えると国立や県立の総合病院に送っていました。

あそこの病院に入院していたら死んでしまったと言われるのはまずい、ということです。死というものを医師たちは隠そうとした時代でした。

碑文谷 青木さんが現場で遺体と向き合っていた頃は、高度経済成長による都市化、人口移動は起こっているけれど、まだ地域社会が生きていた時代ですよね。

家で最期まで看るということが消えるぎりぎりの頃ですね。

青木 その過渡期でしたね。葬儀は、昔は村落共同体の一大イベントでした。亡くなる前から村中の親戚などがやって来て、臨終の瞬間までいる。そういう時代があったのです。

江戸時代には医者ではなく坊さんが、親族と一緒に立ち会っていました。

■昔の葬儀

碑文谷 平安時代は臨終を看取るという臨終経として枕経が出現しましたが、江戸時代中期からは、キリスト教徒等の非公認宗教信者でないということを証明する検視機能を枕経はもたされるようになりました。

檀那寺で死を確認して、葬儀をあげなければならなかった。

青木 薩摩藩などでは念仏弾圧のために検視をしました。本当の信者は最後にどうしても念仏が出るから。

碑文谷 明治維新の廃仏毀釈のときに薩摩藩はものすごい弾圧をやりましたね。

青木 私が納棺した頃は明治20年、30年生まれのおじいちゃんおばあちゃんを納棺していました。江戸時代からの風習がまだ続いていました。

碑文谷 そういう風習が強かったですからね。それに仏教がうまく乗っかった。昔は民衆の葬儀には仏教が係わっていなかったのですが、鎌倉の後期から室町時代の後期にかけて「聖(ひじり)」たちが民衆の中に入っていって、それまで疎まれていた葬式、火葬をすることによって、仏教が次第に地域の人に認められるようになってきたという過程があります。

湯灌などでも近親者や地域の人がしたり、いろいろなケースがあったようですが、死者の周辺にいた人が遺体の処置をしていました。僧がしたこともあったようです。

青木 北陸で私がやっていた頃、つまり昭和40年代の初め頃は自宅での死亡がほとんどでした。自宅で亡くなったらお棺に入れるのは親族がするものだという風習がありました。

ですから葬儀社、当時は野道具屋と言っていましたが、葬儀社はお棺を届けるだけで、納棺にはタッチしない。ただアドバイスはします。お棺を届けて頭陀袋や杖や草鞋などの説明はしますが手は出さない。

納棺は伯父やいとこ、兄弟など親族の人がタッチするものでした。何度も経験なさった方がおられても口は出しても絶対に手は出さない。

死者の出た家では畳をはぐって油紙を敷いて、その上に座棺を立てて、死者を全裸にして湯灌をする。やりたくない素人が酒を飲んでワイワイ言ってやっている。

それを村の長老などが横から口出しする。みんな緊張と興奮で異様な光景が展開されていました。

■自宅死から病院死へ

碑文谷 データを見ますと、1955(昭和30)年ぐらいまでは8割が自宅で死亡しています。だから看取りは家で行っているわけです。

事故や災害は別にして、あの頃の典型的な看取りは、死にゆく老人に家族が食べ物を細かくして食べさせようとしても食べられなくなる。老人がもういいよと言う。そうすると、これ以上無理だということで、そこに臨終、まさに避けられない死に相対する場面を迎えたという合意みたいなものが、死にゆく人と看取る家族の間で形成されていったのです。

青木 今の人たちは食べさせないと死ぬという発想でいるけれど、当時の人たちはそうでなくて、死ぬために食べないのです。

死を迎えるために食べなくなっているのを、食べないと死ぬという発想で点滴をしたり胃瘻をしたりするわけでしょう。

碑文谷 本人と家族が死を合意して数日間を過ごし、死亡するとその看取りの延長線上で通夜をするわけです。

それが急に死ぬ場所が病院に代わり、1965(昭和40)年ぐらいに逆転します。

そうすると、家族が遺体に触れることがなくなります。

医者も病院は治療するためにあると思っていましたし、家族も病院に生かしてもらえるのだろう、家族の死も自ら相対するものではなく、医者に預ける、というような雰囲気が出てきました。

その辺りはどうお考えですか。

青木 納棺の立場から言わせてもらうと、私が納棺を始めた頃は、遺体は軽かったです。食べ物を受けつけなくなっても、その後1週間ぐらい生きていることがあるわけです。そうすると体が痩せて枯れ枝みたいになる。だから非常に軽いわけです。お棺に入れるのも楽でした。

ところが高度経済成長の時代になって病院から遺体が来る時代になったら、ぶくぶくの遺体がものすごく多くなったのです。

なかには点滴の管までつけたままの遺体が出てくる。点滴で無理して水を入れているから、遺体がだんだん重たくなってきました。

碑文谷 あの頃は病院から危篤だと知らせると家族が集まって来ました。

その病室に医者が入ってきて、家族に病室から出るようにと言い、心臓マッサージを始めるわけです。患者の身体に乗っかって心臓マッサージして肋骨を折ったりした。

それでびっしょり汗をかいたところで、家族を病室に迎え入れて、「ここまで(尽く)したけれど、残念ながら(蘇生)できませんでした。ご臨終です」と告げる。

自分が汗をかくことで死を納得させようとしたのです。

これはまさに当時の臨終儀礼です。

さすがに今は行われなくなっていますが、最後まで生かそうと努力したんだと示す。また家族もそうやってもらわないと納得しない。

たしかに家で亡くなると、食べていないから軽いはずです。ホスピスや緩和ケア病棟の施設で亡くなった人と、ふつうの病棟で亡くなった人がいるわけです。

緩和ケア病棟の人は軽く、顔がふくれていたりしていない。ふつうの病棟の人は点滴をされているから、肌もいっぱいいっぱいに張っている。むくみがあり栄養過剰状態です。そういう遺体は、以前と比べると圧倒的に腐りやすい。

青木 緩和ケア的なものは病院側にしてみれば金にならないのです。本当に入院しなければならない重症患者がベッドの空くのを待っている。そういう問題から医療費の問題で厚労省の政策が破綻するわけです。

碑文谷 特に大学病院などは、治療しても治る可能性がないと、関連の民間病院にどんどん下ろしていきます。だから大学病院ではあまり死なないようになっていました。

今は医療費が高くなるから在宅介護に切り替えて、介護保険で払わせようとしています。でも在宅介護はものすごく難しい。家族に看る人がいない、いても老々介護である。地域で在宅介護の体制を作るには介護の人、訪問看護師、開業医が複数、それらの人がチームをつくらなくてはならない。

マスコミは「家で看取る」在宅介護の成功した例を取り上げますが、そこまでのチーム看護、介護体制をつくるのは大変です。

在宅介護、看護は「理想」ではありますが、そこまで理解して係わる医師がどれだけいるか、要介護の人は増加の一途ですが、介護職離れは進んでおり、成年後見の問題もあります。多くの地域では緒にもついていない状況です。

青木 今、包括医療というかたちでやろうとしていますね。

碑文谷 やろうとしていますが、なかなか進みません。

■家族の変化と死に方の変化

青木 流れを見ているうちに感じたのは、以前は身内がやっていたことが全部他人任せになっていることです。「看取り士」みたいなのをつくって最後の看取りまで他者に任せています。

最後どこにぶつけるかというと、行政が悪いとか、社会のせいにする。包括なんとかというものにすべてを任せます。

たとえば保育も他人に任せ、教育は学校に任せというのと同じようなことが死の現場でも起こっています。

碑文谷 どこでも起こっていますね。

地方では長男すら家を出ていく時代になって、地方の墓地では3割4割が無縁墓地になっています。

今一人暮らしと二人暮らしがものすごく増えています。1950年頃は5人家族でしたが、今は2・49人と半分になっている。しかも高齢者の場合、老老が多い。老老の一人が死ぬと単身になります。

都会では昔は嫁が親を見ていたけれど、今は娘のほうに頼る。娘が結婚していても親が頼るのは娘なのです。

もう一つ新しいのは未婚。未婚の子どもが同居していて親を見るという時代になってきた。生涯未婚率も上昇して未婚の息子・娘が高齢者の世話をして、介護のために離職し、新たな貧困を生んでいます。

迷惑かけたくない、と高齢者の単身暮らしが増えている。しかし、いつまでも一人で生活できるわけではない。

青木 特別養護老人ホームに入ったときはいいですが、20年経つと知り合いも誰もいなくなります。町内も全然関係がなくなります。その人が亡くなったとき、親族さえいないことがある。

90歳、100歳まで生きたとしたら、あまり会ったことがない甥とか姪が死後の処理をしなければならない状態になります。だから当然直葬(ちょくそう)が発生する状態になっているわけです。

碑文谷 2010年にNHKが全国の市区町村で調べたら、行旅死亡人は年間1千人。遺体の引き取り手がいなかった人が3万1千人いました。

2010年から今年まで、伸び率で見ていくと、4~5万人はいると推定されます。

親子きょうだいだったら引き取るが、引き取らなかったケースはほとんどが甥姪です。

甥姪は「子どもの頃世話になったことがないおじさんおばさんをなんで引き取らなくちゃならないんだ」と言う。

引き取っていくケースもあります。それは亡くなった人がお金を持っていたケースが多いでしょう。法定相続人が甥姪だけだったら遺産が全部その甥姪に行きますから、一応遺体を引き取って葬式をします。それだって火葬するだけです。

今、年間127万人亡くなっているのです。引き取られたのを入れると、死者に対して思い入れのない葬儀は構造的に1割ぐらいは出てきます。

いい悪いではなく、いい悪いを選択する余地がない。そういう時代になってきました。大都市では2~3割になります。

たしかに90歳で死ぬと会葬者も少ない。

高度経済成長期には子どもの仕事の関係で会葬者がたくさん来ました。

今は子どもも定年を迎えているので、子どもの仕事関係の人は来ません。

老人が地域活動をしていたとしても70代後半から80ぐらいでやめていきます。そうすると、地域とのつながりがない。

きょうだいでも生きている人間がいなくなり、本人の知り合いもいない。だから直葬とか家族葬とか言わないでも、会葬者が少なくなってしまいます。

青木 結局人生50年が80年になった高齢化社会の現象なのですよね。この25年を振り返って、つくづくそれを感じさせられました。この変遷は大きいですね。

■祭壇の変化

碑文谷 新門さんは葬儀の際の「祭壇」にも変化がある、と指摘されています。

青木 私がこの仕事に入った最初の頃の北陸の村では、お葬式の祭壇は本当にいわゆる祭壇です。神道の祭壇と一緒。今日でも行われている地鎮祭などにみられるような、御本尊に対する供え物をし、ろうそく立てと香炉と、あとは果物を置くぐらいでした。

互助会と葬儀社の競争のなかで、いつの間にか祭壇が彫刻祭壇になったり、立派になってきます。やがてその祭壇もなくなってくる。花祭壇の登場です。

昔はご本尊中心だったのがいつの間にか遺影中心になってきます。

しかもいつの間にかその写真がカラーになって、一番元気だった頃の明るい写真になりました。それに対する花祭壇という感じになっていき、ご本尊がどこにあるかわからないという状況になっていくわけです。

碑文谷 今は生花祭壇が隆盛ですね。祭壇がないのもあります。

しかし、祭壇は葬列が廃されて告別式に替った装飾壇に起源があります。

元々は遺体、柩が中心だったのが、祭壇が登場し、宗教も含めていろいろな意味づけがされたという経緯もあり、北陸や関西の宗教者は目を剥かれるでしょうが、東京では「本尊がないのが東京式」などとうそぶかれたこともあります。

■死化粧、復元

青木 東京のあるお寺で講演したときのことです。講演が終わって控室に行ったら、そこの前住職で90歳ぐらいの方が現れて、「お前か、納棺師なるものを日本中に広めたのは」

「なんでしょうか」と聞くと、

「俺の女房が死んだときに納棺師なるものが来た。俺は20何年間女房が化粧したのを見たことがない。にもかかわらず歌舞伎俳優のような化粧をした。女の納棺師だった。そんなことをお前がさせたのか」

と、私に言うわけです。その納棺師は一生懸命やったのでしょうが、私の場合はそういうことはしませんでしたね。

私は化粧の仕方も知らないし、女性の方が亡くなった場合、ごきょうだいの方にその方がお使いになっていた口紅があるかと聞いて、その方たちで口紅をつけてほしいと言って、ご姉妹の方にやってもらっていました。

私はその程度ぐらいしかしませんでしたが、老僧に20年近く化粧した女房の顔を見たことがないと言われて、笑ってしまいました。

碑文谷 初期の死化粧はのりが悪く、どうしても厚塗りになりました。

時代が変わってエンバーミングが出てきましたが、アメリカ人エンバーマーはがっちり化粧をします。日本人は自然な状態になるようにするのが受け入れられているようです。

今は日本人エンバーマーが今はほとんどですから、改善されています。

青木 東日本大震災の津波被災地で300体ほど犠牲者のお顔を復元された笹原瑠似子さんに会ってきましたが、彼女がどうやったのかというと、事前に亡くなった方のアルバムを見て、その中で一番笑顔がいいのを見て復元しようとしたそうです。たいしたものだと思うのは、彼女は研究熱心で、どうしたら理想の顔になるのかを研究しているのです。

碑文谷 エンバーミングでも故人の生前の写真を提出してもらっています。そうでないと違う顔になる。

また、死後7~10日も経つと、腐敗が進行して処置が困難になります。笹原さんが復元できたのは、ある一定の時間の範囲内だったと思います。

青木 写真を見たりすると、ものすごく時間がかかるでしょうね。すっと行って納棺するというわけにいきません。事前のコミュニケーションが必要になってきます。

碑文谷 そういう関係を取った人しかできなかったのではないでしょうか。あるいは、そういうことを受け入れた人がうちもうちもと来たのかもしれないです。

聞いた話ですが、震災のとき、初めは遺体安置所に発見された人の写真を掲示したそうです。身元判明のためです。

あの日は寒く雪が降っていて、翌日も雪だった。顔がすっかり土の中に埋まって、冷たいからきれいな状態が続いたらしいです。

1週間ぐらい経つと、それができなくなった。死者の尊厳を守るためにも。またあまりの変容で家族すら判別が困難になりました。

こうなると復元もエンバーミングも困難になります。

青木 彼女の言葉で1つ気に入ったのがあります。「みんなが近寄りたくないような状態のお顔を整えてきれいにしたら、みんなそばまで来た」という言葉です。

私は「復元師としていいことをなさったね」と言いました。

■遺体のそばに

碑文谷 今は腐敗が進まないように1週間以内に葬儀を終えるではないですか。

エンバーミングをするのでなければ、ドライアイスや冷凍では1週間以上もたせるのは難しい。

近親者の気持ちを考慮すれば死亡から火葬までの時間は長いほうがいい、しかし、遺体の腐敗を考えると遺体の尊厳が失われるというので早い火葬に走る。そうしたジレンマを葬式は抱えています。

遺体に対して、最初から遺体の周りに集まって離れない家族も増えてきています。近寄らない家族も増えている。反応が2つに分かれてきました。

青木 それは日頃のコミュニケーションなのです。臨終に立ち会うというのでも、日頃からコミュニケーションが充分にあって、おじいちゃんのことが大好きだとか、みんながそう言っていた家は、やっぱり臨終に来るのですよ。

日頃からコミュニケーションのない家は、死んだから仕方なしに来る。そういう人たちは日頃からの付き合いがないですよね。

納棺師というのは、映画『おくりびと』が出てから社会的に認知されたようで職業みたいになってきました。私が納棺夫として納棺を始めた頃、社会からは白い目で見られました。特に親戚から「親族の恥」と言われ、やめろと言われました。

それを乗り越えて、死とは何かということを理解した時点から自信をもってやれるようになりました。

『納棺夫日記』を書いたのも、それがわかったから書いたのです。

■死顔

青木 死に行く人は死の瞬間に柔和な顔を見せるのです。死に行く人は安心したときに柔和な顔になるのだと思いました。

だから、キューブラー=ロスではないけれど、死の受容をしてほっとして、自我が崩壊して、安心した状態になったときの顔、そういうふうにとらえるようになって、死とはそういうことかと思うようになりました。

しかもあらゆるものが輝いて見える光の中に行ったというとらえ方をするようになって、そんなに美しいところへ行くようになられたのなら精一杯美しくしてあげなければならないというとらえ方をしたのです。

ということは、死に対する「いやだな」という思いがそのときなくなっていたのです。

いやだなと思って納棺をしていると、お棺の中に入れるとき、控えて持ち上げようとしますから、ヘルニアになります。自分の体に密着するように抱きかかえるようにすると軽いのです。ヘルニアにはならない。

ですから、死者をきれいにしてあげようとするなら、心の中に本当に死者に対して思いやりとか愛とかがなければいけない。

いやだなという気持ちがあってもできるのですよ、仕事のためとか。たとえば鑑識課の先生だって看護師長だって、みんな死体処理をしているわけです。

しかし、私はそういう業としての立場でなくて、死者の心に寄り添わないと納棺師にはなれないと思っているのです。

人は死んだらどうなるのか、死者がどこへ行くかということ知ろうとすると、どうしても宗教が関わってくるのです。

その死者がどこへ行ったかということを知るべきだということを『納棺夫日記』に書いたのに、その「どこへ行った」ということには触れずに映画『おくりびと』は「死は新しい出発の門」で終わっていた。

門で終わって、そのあとは何も触れていないかたちで終わっていた。死後硬直した手の中に石を持っていた=親子の情愛みたいなところで終わっている。

親子の情愛は愛別離苦を増長するだけで宗教を受け入れない世界です。

だからあの映画には、枕経をあげる僧侶の姿さえ出てこない。宗教を完全にカットしたヒューマニズム(人間中心主義)の思想であの映画は成り立っているのです。

私が原作者であることを辞退したのは、これでは宗教葬はますます衰退し、お別れ会や偲ぶ会がはびこってしまうと思ったからです。

碑文谷 確かに人が死亡すると、医者も看護師も葬儀社も火葬場も、ひょっとしたら近親者も「死体処理」になっていた部分があったし、今もその危険はあります。

死がケガレと理解され、それに携わる人が差別された歴史があります。

おそらく古代から中世にかけて、今でいう「感染症」、昔の「疫病」での死亡が多く、これを怖れた過去を現在も引きずっているように思います。

何せ日本で火葬が推進された大きな動機は明治期のコレラの流行です。昔はリアルに伝染することを怖れたのに、今は観念として恐れている、という差があります。死を理解する、というのは単純なようでとても難しいと思います。ケガレに走るか、今のドラマのように「天国」とかロマンに走るか。

私は昨年の姉の死で、というかその11カ月前の姉ががんのステージⅣの宣告を受けた日から、姉と兄と私のきょうだいでいやというほど死について語り合いました。姉が無治療を選択したときも家族が話し合って同意しました。

死の1カ月前に急激に衰弱が進み、ベッドの側で1日座っていて、「これ以上生かすのは姉の尊厳を冒す」と思いました。

でもいざ死なれると、凄まじい衝撃を受けた自分がいました。

祖母や叔父伯母、両親という近親者との死別の体験はありましたし、それぞれが大きな喪失だったのですが、それらと比較するものではなく、心の穴、埋められない穴に陥りました。

個が死ぬのは生物学的には必然ですが、個別の死はやはり個別に固有なものです。また姉の一人息子は母を愛するがゆえに遺体の発する臭気に呆然としていました。

私は実は雑誌の巻頭ページで、毎号、死について、完全にプライバシーを捨てて雑誌に肉親や友人の死についてさらけだして書いてきました。死がどういうものかを未だ理解できていませんが、自分の近くにいた人の死を抜きに死や葬送について語れない、という信念のようなものがありました。

■生と死が交差する瞬間

青木 死のステージというのがあると思うのです。

「死の瞬間」という本を著したキューブラー=ロスが言っていたことですが、彼女は死の過程を死への不安・恐怖、怒り、諦め、受容と四段階に分けてとらえました。

私はこのとらえ方は実に的を射ていると思っています。

死に直面した人は誰もが死に恐怖を感じ、なぜ私がと怒りを覚え、やがて諦め、そして最後は死を受容する。この死を受容した瞬間こそが生と死が交差した時で、ほっとしたような柔和な顔になる。

どんな人でもと言ったのは、たとえば、交通事故で亡くなった人の現場にお棺を持って行きます。当時は今のように厳しくなくて、直接私のところに電話がかかってきました。

それで現場に行くと、ある意味死の恐れや不安を一切考えずに交通事故で即死した人の顔がものすごくいいのです。亡くなった瞬間が。

なぜかと言うと、死への不安や怒りの過程がないからなのです。最初から受容なのです。それと、子どもの顔がいい。動物の顔がいい。うちの猫が死んだとき、いい顔をしていました。

以前ゴリラの先生と云われていた山極寿一(現京都大学学長)先生と対談した時、「人間は言葉を持っているから、死という概念がある。しかし動物は言葉を持っていないから死の瞬間まで死に対する不安など持ちあわせていない」とおっしゃったのが印象深く残っています。

要するにキューブラ―=ロスのいう不安・怒り・諦めといった過程がなく、動物は直接受容のステージに入るということです。

人間は先の不安や怒りが死への抵抗を生じさせるから、見苦しいほどに苦しみ続ける。それが顔に出ます。

私が納棺していたとき、「あんた、やっと阿弥陀さんが迎えに来てくれた。有難や、なんまんだぶつ」と言って亡くなった熱心な念仏信者のばあちゃんはほんとうにいい顔をしておられた。それは事前に死を受け容れてしまっているからです

碑文谷 先年義母が90歳で死亡しましたが、途中入院はしましたが、最期は自宅で、長女である妻が抱いていて、「少し寝ようかしら」と言って目を閉じて、そのまま死亡しました。

勝気で、死の話は嫌がっていた人ですが、最期の1年は身体が弱くなったのに合わせて、極めて柔和な人になり、眠るように死にました。

最期の1年は死について語ることも怖れることもなく、自然に生涯を閉じました。本人にとっての死、というのは選択の余地がありません。

叔父の一人は家族が朝起きてこないので起こしにいったら死亡していました。おそらくですが、本人も生と死の境界を意識せずに渡っていったのだと思います。

でもこれらは長命での死でした。自らも少なくともギラギラしていたわけではない。

私はフィリピンで20代前半で戦死した叔父(母の弟)のことを思っています。この叔父には会っていません。私の誕生前のことですから。

母(99歳で死亡)が認知症になってほとんどの記憶を喪失したのに、最後の最後まで悔しがっていたことがあります。その弟が戦地で死亡して戦死公報と共に送られてきた骨箱の中に石が1個だけ入っていた、ということです。

戦闘死なのか餓死なのかマラリアで死んだのか何もわからないのです。

この戦死した叔父に新門さんの「生と死の交差する瞬間」があったのだろうか、解のないことを考えてしまいます。

青木 そのことでお寺さんと口論したことがあります。どんな人でも1秒か2秒、生と死が交差する瞬間があるのです。顔にまで出なくても。

人間というのは、自分の心の中に怒りがあるときは怒りの顔になるし、安心したときは安心した顔になる。恋などをしたときにはいい顔になる。それと同じことが死の瞬間に出ることがあるのです。

その変化の一瞬はほとんど見ていなくて、醜い顔、怒りの顔を見ている場合のほうが圧倒的に多い。でも目を逸らさずに見ていたら、死を受容した瞬間にいい顔になります。

例えば、千日回峰行を満行した大阿闍梨と冒険家との対談をテレビで見ていてそう思ったのですが、冒険家が遭難したときに、1秒ぐらいの間に自分の全人生が出てきて、世話になった人に悪かったなとか、お母さんすみませんといった気持ちが出てくると言っておられた。たった1秒、その1秒はちょっと目をそらしていたら見えないわけです。

碑文谷 その「瞬間」を物理的に考えてしまうと解がないように思います。私が肉親の死を個々に振り返って「どうだったろうか」と考えても答えが出ません。

私なりに考えると、生きていた人が死ぬ、ということは生前の業績とか性格とか、生前その人を価値づけたものとはまったく無縁で、それぞれの死が尊厳ある、と断定しないと、自分の今の生の価値も揺らぐような気がします。

私は数ヵ月で70歳になるのですが、小中学校の同級生は17パーセントぐらい死んでいます。

がんで50代に死んだ者は、がんが再発し「死にたくない」と毎日のように叫んでいた。その彼も最後の最後の日は「ああ逝くんだな」と自分で納得していたと聞きました。しかし、諦めなのか受容なのか不明です。

だから、問題は家族がそれに納得するかどうかということになるのではないですか。本人はそういうことについては何も言いませんからね。

青木 私、南相馬で講演したときに言ったのです。瓦礫を見ているのは生き残った人たちです。死にゆく人は死のその1秒の瞬間でも、おそらく三陸の青い空と美しい海を見ながら、お世話になったお父さん、お母さん、ごめんなさい、先に逝きますという感じで亡くなっているのですよと言いました。

宮沢賢治の詩「眼にて云ふ」に「あなたの方からみたらずゐぶんさんたんたるけしきでせうがわたくしから見えるのはやっぱりきれいな青ぞらとすきとほった風ばかりです」という臨死体験の詩があります。

その詩を歌にしたのが「千の風になって」だと思うのです。

そういう意味で「死者はそういう美しい世界に行っているんですよ」と話したとき、一番前にいたおばあちゃんが私のところへ近づいてきて、「やっと私、安心しました」と言われた。

この話は生き残った人に説明するのに有効だと思いました。それまでというのは、そのおばあちゃんは「亡くなった人は冷たかったろう、寒かったろう、瓦礫のようになったんだろう」と思っていたわけです。

賢治の言う美しい世界を否定したら、宗教というものを完全に否定することになる。完全に宗教がいらなくなって、それこそ硬直した手に石を持っていたっていいわけです。現実の親子の情愛で終わるわけです。そこには来世がない。人間この後どうなるのかわからないと不安になる。明日どうなるかわからないと、今日不安なものです。

ですから私は行き先を暗示しないで、ただその人の話を聞いて心に寄り添っていても死に往く人の受容や安心の役にたたない。いわゆるグリーフケアには限界があると思うのです。常にその人がそばにいなければならないということになるわけです。それはできないことです。

■宗教者の役割

碑文谷 おそらくグリーフケアも宗教者のパストラルケアにしても、何かやれることがあるわけではない。限界は十二分にあります。

もし、ですが、やれることがあるとしたら、死にゆく人が一人ではなく、誰か見ている人がいるんだ、何かあったら相談できる人がいるんだと知らせることだと思うのです。

地域の人でもいい。一人になりがちな人を見ている人がいるんだよ、だから死んだ人もいなくなったわけじゃない。一緒に生きている。生きていたときの関係をもう一度取り結んでいって、という意味合いがあったのではないかと思います。

それだってその人にどれだけ意味があるかわかりません。ただ仏教(真宗以外)では葬儀で死者に引導を渡すという大げさに思うのですよ…。

青木 引導を渡してもいい。引導を渡す人が、仏道を極めた覚者だったらいいのです。仏教を食い物にしているような坊さんが引導を渡しているからおかしくなる。

碑文谷 僕はプロテスタントで、プロテスタントは死者のために神に祈るということはしないです。神に委ねるだけです。カトリックは死者のために祈ります。それはどうしてかとカトリックの神父さんに聞いたら、「それは神父の私が神から委託されてやっているのであって、私に力があってやっているわけではない」と言っていました。

おそらく禅宗の僧侶も自分たちに引導を渡す力があるわけではない。しかし、職務ではなく、自分に力があるんだと思っているとおかしいと思う。

青木 私がなぜ親鸞に肩入れをするかというと、親鸞は「阿弥陀仏が来迎して成仏させて下さったのだから、ただ感謝すればいい」と言っている点です。

要するに、仏がやるか自分がやるかではなくて、「おじいちゃんを成仏させていただいてありがとうございます」という葬式の作法で浄土真宗はやっている。

だから南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と称えるだけで、お経はあげない。

人間が成仏せよというかたちを取るというのは、僭越も甚だしい。それと弔辞を読む人が「安らかにお眠りください」と言ったりしていますが、もう安らかに眠っているのに、何を言っているのかという感じで私は受けとめています。

「安らかにお眠りください」とそこまで思って言っている人は立派です。(弔辞で言っている人の多くは)そこまで思っていないで、冠婚葬祭の本に書いてあるから秘書が書いてきたのをそのまま読んでいるだけです。

碑文谷 仏教が民衆に受け入れられた時代は中世と近世の境、戦国時代です。時代は飢饉とか感染症とか、凄まじい時代。

仏教、あるいは僧は、今まで対象にしてこなかった民衆個々に対して、その世界に入って「仏になれるぞ」ということを宣言して葬式をやったということが、僧侶と仏教が受け容れられた素地になっていると思います。

民衆の死者をそこら辺に放るのではなく、きちんと葬る価値があると言われた、私の言葉で言えば、貴族や武士だけではなく、民衆個々にも人格があり、そのいのちは尊い、と認めてくれたと民衆はそう思ったのだと思います。

青木 葬式なんていうものは江戸時代でも僧侶はほとんどタッチしていなかったのではないですか。

平安時代には庶民は自分たちで葬儀をやっていました。

仏教は貴族にしか伝わっていませんでしたし…

碑文谷 だから庶民の仏教ではなかった。

青木 興福寺は今日でも「うちは葬式をやっていません」と言っていました。

碑文谷 中世までは一部の聖(ひじり)たち以外は民衆の葬式に何も係わっていません。無視されていた民衆にもいのちとか人格があるということを認めたので、仏教が定着したのではないかと思います。

民衆の世界に入っていった聖たち、みんな中央からは弾き飛ばされた連中でした。

青木 今の仏教がだめなのは、人間が生きていくうえで生・老・病・死の苦悩を解決するのが仏教の本当の姿であるべきなのに、人が死んでからの葬式に係わって、死におののく人に対処しないで、臨終などはそれこそ看取り士に任せたり、葬儀屋に任せたり、まったく僧侶は何のために存在しているかというような現状がみられる、ということです。

本来人間の生・老・病・死の四苦を解決して安心して生きる道を説いたのが仏教なのです。そのためにブッダは出家したのです。それは初心であって最終目的なのです。

どんなに生活が豊かになっても生きる苦しみには変わりない。どんなに介護制度が充実しても老の不安はつきまとう。どんなに医療が高度化しても病の不安はなくならない。どんなに寿命が延びても死はやってくる。2500年前も今も変わりはない。むしろ苦しみは増大している。

そうした苦しみや悩みを抱えた人々に安心を与えるのが仏教の目的であったはずです。それを完全に放棄していることが問題なのです。

■個体の死、類の生

青木 今医師たちがやっとそう思うようになってきました。だけど私はもっと極端に思っています。一つの考え方として、個体というものの死があるから、類の生が存続する。生まれてから死ぬまでの個体としての死があるから、類の、人間で言えば人類の生が存続するというとらえ方を私はしています。

ほとんどの人たちは個体の死にばかり目が行っています。それに人権が強調されれば、自己中心の人間が多くなる。

自我を貫いて死ぬことが「尊厳死」だと思っている人さえ現れる。

何万年も生きたマンモスみたいな個体、1千年もつ木より、一年草のほうが類として長生きをするそうです。

なぜそういうことが可能かと言うと、生と死の回転が速い方が環境変化に対応できるからだそうです。

風邪のウイルスなどは環境変化に対応できるから、人間と薬とのいたちごっこになるのです。環境変化に速やかに対応して生存していく。

個体として長く生きるということは、環境変化に対応できないということだから、大変動があったら全滅します。だから人間だって、環境変化に対応しているのです。

たとえば黒船が来たとき、老人たちはどうしたらいいかわからなかったが、20代の青年たち、坂本龍馬や高杉晋作など若者が出てきました。死というものがないと、環境変化に対応できないですよ。

碑文谷 人間の細胞というのはどんどん死にながら新しい細胞で生きているわけで、もう20年前の自分の細胞は生きていない。すっかり置き換わっている。

人間という個体もそのうち生命を終えて、終えることが次の誕生につながる、というようなことを青木さんは書かれていましたね。

大きな流れから言えば、個体が死ぬことによって、類としての人間は、いのちを永らえていくのですね。

青木 それが行き過ぎ現象を起こしています。たとえば、どんなに努力しても200歳までは生きられない。200まで生きられないということが、DNAが百パーセント解読されてわかったわけです。

受精卵の第1回の細胞分裂した細胞の染色体に既に死がインプットされていることがわかったのです。

人間は個体としては約100歳だと。細部では耳垢も細胞の死であって、その細胞は何回分裂したら終わりということがインプットされている。

すると医師たちも高齢者の延命に夢中になることを止め、厚労省も医療費抑制のため、看取りへと向かうわけです。

上野動物園の園長だった中川志郎先生の本に『地球は丸い動物園』というのがあります。

これはとてもおもしろい本で、どういうことが書いてあるかというと、一言で言うと、自然界ではDNAで決められた寿命の50パーセントの余力を残して死んでいく。ところが上野動物園で、ちょっと具合が悪くなったインディラという象もその他の動物も、人間の医療科学でもって精一杯生かそうとしたところ、よれよれになって見世物にならなくなったということでした。

動物園は全部囲ってあります。でも自然界では、ちょっと足をくじいたらその日に影も形もなくなる。ライオンに食べられたり、群れからはずれればハイエナに食べられたりする。よれよれになったのはいない。老人がいないわけです。だから自然界は常にいきいきしている。

『地球は丸い動物園』というのは、人間が全部管轄するようになって、地球がそういう丸い動物園になってしまっているということを言っている本なのです。

私、思うのですが、平均寿命が50歳ということがインドで生まれて、中国へ行ったら隠居という制度ができて、日本でも隠居制度ができて、家康だって50で隠居していますよね。知恵は出すけど口は出さないという、そういうかたちのもののほうが何となく正しかったのではないだろうかと思うことがあります。

碑文谷 たしかに江戸時代の平均寿命は40年ぐらいですか。明治時代で40~50年。40歳で隠居する時代ですよ。

今の高齢社会を見ていると、もう支えきれない社会になった。家族が高齢者の世話をするのは当たり前だといった時代から、家族がいない、少ない人も少なくなっています。家族だけでは支えられない状態まできています。

青木 昔は15、16歳で結婚していました。今は30歳になっても結婚しない人がいっぱいいる。ゆがんでいます。

碑文谷 でもゆがんだなかで生きていく。

青木 ゆがんだ世界であっても、それが現実ですから、それに対してどう対処していくかということをきちんと見定めてやっていかなくてはいけないですよ。葬式にしても、その関わる仕事に対して。

■葬式はなくならない

碑文谷 葬式は無駄なもの、死者は邪魔なものという見方が広がっているのではないか。それが全部とは言いませんが。

お墓に入れてちゃんと弔うのが当たり前だった時代、それでも歴史的に言えば(早くて室町後期戦国時代以降、一般には江戸中期以降の)非常に短い期間ですが。

お墓といっても誰が後の世話をしてくれるかわからない。地方に行けばお墓の3割4割はもう無縁になっているという時代です。本当に処分している。そういうのがかなり多くなってきて、特別なことではなくなってきている時代です。

「多様化」と言えば多様化ですが、表面の変化だけ見て論評できない問題をたくさん抱えています。

青木 葬式は絶対になくならないと思います。

人間の心に愛別離苦の悲しみとか報恩感謝の心とか、そういう感情があるかぎり、絶対になくならない。

ただそのあり方は時代によって変わっていくでしょう。

それは野辺の送りから霊柩車に変わったように、親族で行っていた湯灌・納棺が納棺師によって行われるようになったように、変わっていくでしょう。

けれど、葬式自体がなくなるということは絶対にないと思います。

葬式はなくならないけど、その形態は変わるでしょうね。また変わらなけばいけません。

ただ葬儀業者の都合や宗教界の伝統やしきたりなどに関係なく、また時代の流行などにも流されることなく、人の生き死にの現場に立って新しい時代に対応する新しい葬送儀礼を構築すべきだと思います。

そういう意味でも、25年間葬儀業界に「SOGI」が果たした役割は大きかったと思います。

今日定着している葬祭ディレクター技能審査制度を立ち上げる時も対立する全葬蓮と全互協の繋ぎ役をつとめられた。その時発刊された『葬儀概論』(初版1996年、現在四訂)は今も全国の葬祭ディレクターを目指す者の教材とされています。

私もあのとき設立委員として加わっていましたので、碑文谷さんのご苦労も存じています。改めて敬意を表します。今後ますます葬儀業界の健全な発展のために「SOGI」がなくてはならない専門誌として発展することを願ってやみません。

碑文谷 ありがとうございます。振り返れば『葬儀概論』の初版の原稿段階で全部に目を通していろいろご意見をいただいたのが二人の青木さんでした。新門さんと福島県白河市の青木かおるさんです。

何せ歴史から何から一人で全部書いたのですから不安でした。まだ48歳の若造で、今考えると「無謀」としか言いようがない。

このお二人の協力、力づけがなかったらとうてい仕上げることはできませんでした。感謝以外に言葉がありません。

■業界の25年

青木 ところで、『SOGI』が歩んだ25年間の人々のものの考え方とか、死に対する考え方とか、あるいは葬式の変化といったことにも触れたいですね。

碑文谷 僕が25年前にこの世界に入ったときは、まだ白木祭壇の時代でした。

青木 丸喜とか萩原といった業者さんが繁盛していた頃ですよね。

碑文谷 宮型霊柩車は米津工房さんです。調べたら、丸喜さんや萩原さんなどの葬祭問屋さんが地方に祭壇を売りに行ったのは戦後の1953(昭和28)年でした。

祭壇も宮型霊柩車も東京等の大都市には昭和初期からありましたが全国化するのは戦後です。

青木 最初はトラックに輿(こし)を載せたのですよ。

碑文谷 大隈重信(佐賀藩士出身。参議、首相、外相等を歴任。早稲田大学創設者)の葬儀を1922(大正11)年に日比谷公園でやりました。そこで小型トラックの後ろに輿(こし)を載せた。それを車と輿を一体化したというのが宮型霊柩車の始まりでした。

青木 僕は霊柩車の免許が取れたらとき、宮型霊柩車を購入して、真っ赤にしました。赤い霊柩車。そうしたら評判になり「赤い霊柩車」というテレビドラマまでできた。大村崑さんが出ていました。あのドラマの中を走っていたのはうちの霊柩車です。

祭壇全盛期は、最初は祭壇の上にあるのは花立てとローソク立てだけでした。献花の花はあったけれど、祭壇には花立てだけ。それがいつの間にか祭壇の上に花がくるようになって、いつの間にか祭壇がいらなくなりました。

碑文谷 昔の人はびっくりすると思いますが、葬儀社従業員の礼儀の良さはものすごく変わったところですね。

僕らが雑誌を始めた頃は雪駄とかそういうものは別に奇異なものではなかったです。今は上質のサービスを当たり前のように提供しています。そして女性がほとんどいなかったのが、今は女性のほうが多くなっています。

青木 葬儀社の社員の5割以上が女性になってきました。

碑文谷 葬祭ディレクターでも女性が多くなりました。まだまだ3割ですが、これだけ受験すると、女性の試験官がもっと必要です。

青木 エンバーマーはほとんど女性ですね。

碑文谷 7割は女性です。エンバーマーを志すのは女性が圧倒的に多くて、今アメリカでも女性が多いようです。

実際には家の中をコントロールしているのは男ではない。男が家の柱ではなくなっています。女性の時代になっているのです。だから働き手としても女性が合うのですよ。

青木 本当に変わりましたね。昔はうちでも女性は少なかったです。今は半分以上が女性です。私は今は新入社員の教育だけをやっていますが、だいたい40人ぐらい採用して30人が女性です。

碑文谷 昔、専務をやっておられた頃と今と、入ってくる人に違いはありますか。

青木 創立当初は、募集しても誰も来てくれなかった。まして大卒など見向きもしてもらえなかった。

しかし今はほとんど大卒です。それに、大卒の女性社員が増えたのもこの25年での大きな変化ですね。

碑文谷 お寺などは今まで大きな家を檀家にしていましたが、今は家族がばらばらになっています。

地方ではおばあちゃんが一人残っているとか、年寄りだけ2人残っているとか。

地方のお寺は檀家さんのことを知らないということはありません。しかし檀家さんのたいへんさもわかっているから無茶を言えない。地方のお寺はたいへんです。

都会の寺院には、その檀家個々の問題が見えていないというか、見ないというか…。

見えている僧侶はものすごく見えています。大勢の檀家さんの成年後見人になっている住職もいます。

青木 バブルの時代に墓ブームがありましたよね。そのときに建てた墓の中には非常に個人的な墓が多い。「夢」とか「幸」とか書いてあります。

ああいうのはしばらく経つと、個人の墓で誰も継承者がいなくなるのではないかと思います。

碑文谷 お子さんがいても娘だけとかで、家が存続することを期待しない人がそういう墓を作ったのです。

家を存続することがだいぶ難しくなってきました。また、存続させようという意識も希薄になっています。

青木 「何々家の墓」だったのが個人の墓になって、個人の墓になったためにその人が亡くなったら今度は墓を見る人いない。そういう墓がたくさん増えていますね。

碑文谷 昔はある意味一族だから、たとえば、ひとり者の高齢者がいたら一緒に入れることに抵抗感はなかったです。実際古い墓の墓誌を見るといろいろな姓の人が一緒に入っていたりします。

今は墓を継いだのが長男の息子だと、自分たちきょうだいが一緒に両親のためにお金を出して建てた墓でも、甥に「おじさんおばさんは別の所に行ってくれ」と言われて、入る墓がない人が出てきています。

意識が変わったのは墓石業者も同様で、新しい墓をつくるとき「何々家」と石に彫らないで、プレートをつける。

そして娘さんが継いで名字が変わったら、そのプレートだけ取り換える。

今まで石の表面を削っていたが、プレートだけを取り換えればいいようになっています。

青木 ヒンズー教は100パーセント散骨ですね。インドにある墓はイスラームやイギリスの統治時代の墓で、あとは全部散骨しています。

『SOGI』にも寄稿されたモンゴルのボルドーさんが、遊牧民は墓をつくらない、土葬をして祭事を済ますと、その埋めた処を馬を歩かせ、わからないようにして去ってゆくと言っていましたね。

碑文谷 日本人も中世までは墓をもちませんでした。だから墓というものも本質的なものかどうかということを疑ってかからないといけないですね。

青木 私のところの村でも江戸時代までは土葬で、ちょっとした石を置いてあるだけですよ。

碑文谷 江戸時代の墓というのは、よほどの墓以外は墓石もすごく小さいですね。火葬にしたにしろ土葬にしたにしろ。

この雑誌の25年間というのはまさに葬送が大きく変化して「個人化」してきた時代でした。

かつては医療、墓、葬式…それぞれだけを見ていれば済んだと言われていました。でも戦後だけを考えても社会の変化に合わせて家族観、死生観、宗教観も変化してきています。単独の分野だけではそれぞれを正確に見ることができなくなった。

慣習があいまいになったというのはたいへんなことでもありますが、本物が問われる時代になったのかな、とも考えています。

新門さんとは話すより一緒に酒を呑んでいた時間が多かったような気がします。その二人をつないでいた酒も二人ともすっかり弱くなりました。

私にしては考えが同じでなかったから、刺激を受けていろいろ考えるようになった、いわば先達であり恩師です。

ご一緒に25年間、そしてそれ以前についても振り返ることができた、とても幸せな時間でした。ありがとうございます。

(対談2015年9月16日、掲載2015年11月10日)

後記

青木さんの書かれたものは熱心な読者を獲得する一方、「宗教的で難しい」という人もいて、『納棺夫日記』でも親鸞に触れて書かれた第3章「ひかりといのち」が評価を分けた。

映画「おくりびと」の映画化を認めながら「原作者名表記」を断ったのも、本対談で説明されたように、生の観点からだけではなく生死(しょうじ)一体として見るという宗教的視点が欠かせないという新門さんの信念、信心とかけ離れていた、つまり映画は第3章を抜いた納棺夫日記であったからだ。

本対談を読んでおわかりのように、新門さんはサイエンスに明るく、理知的であり、人の心を底からわかる方である。ブログやFacebookで散見するように世の中に対して鋭い批判精神を学生時代だけではなく終生もち続けられた。同時にそれが晩年純化する信心と不可分であるところに新門さんの独自性がある。

ユーモアを理解し、多くの人の心の琴線に触れた講演は人気を博した。

私に欠けたところが新門さんの魅力となっている。

本来は、①弔問の若干の報告と新門さん最期の言葉、②対談、と分けて掲載すべきだったろう。

あえて一緒にしたのは、納棺夫日記が第3章あってのもののように、全体として新門さんを理解していただければ、という願いからであった。

さらに白状すれば、晩年の念仏道場について注釈する力を私自身が今一つ欠いているからである。

新門さんに30年にわたるお付き合い、ご指導に改めて心から感謝し、筆を置く。

(2022年8月12日 碑文谷創)