内容

訃報

2022年8月7日北日本放送

2022年8月7日北日本放送

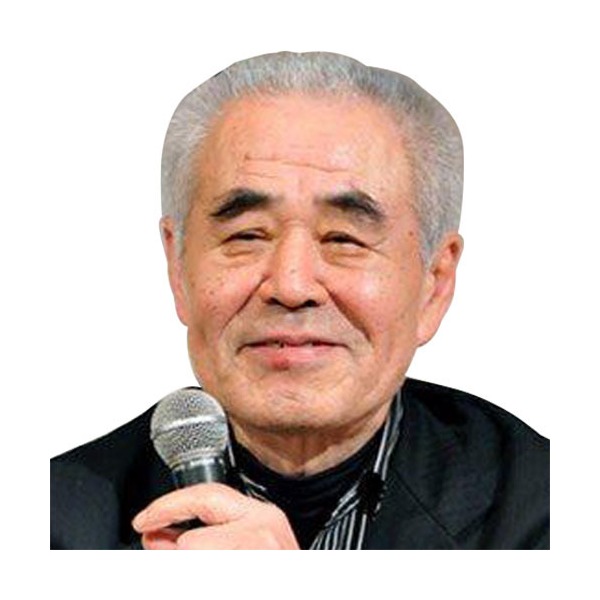

小説「納棺夫日記」などで知られる、富山市在住の作家・青木新門さんが6日亡くなりました。85歳でした。

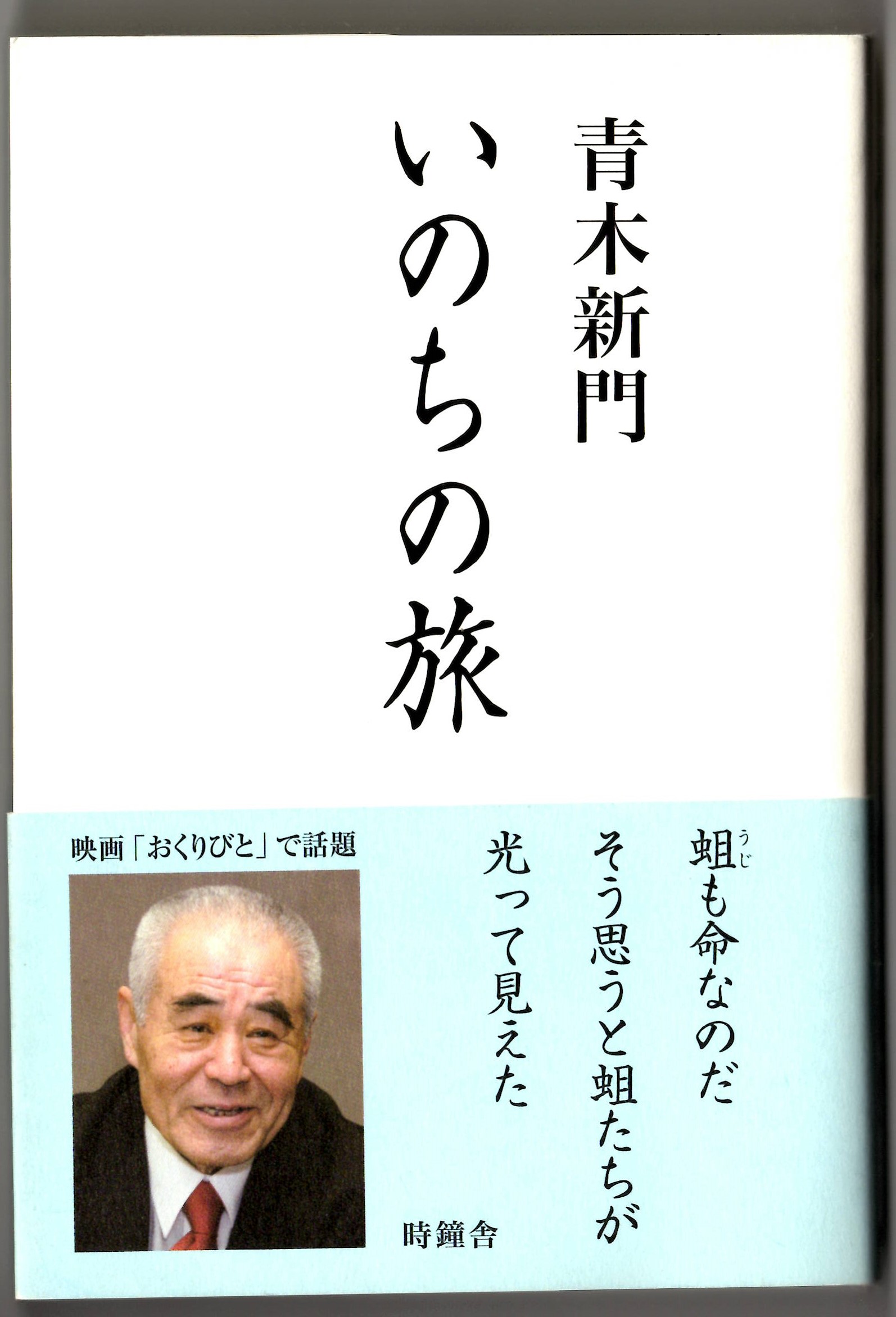

青木さんは1937年、入善町に生まれ、1973年に現在のオークスに入社しました。その後、遺体を棺に納める「納棺」など葬儀の現場での体験をつづった「納棺夫日記」を発表し、この作品は2008年に日本映画で初めて、アメリカ・アカデミー賞の外国語映画賞を受賞した、高岡市福岡町出身の滝田洋二郎監督が手がけた映画「おくりびと」の原点になりました。

遺族によりますと、青木さんは、先月27日に富山赤十字病院へ入院したところ肺がんが見つかり、6日、午前8時52分に亡くなったということです。通夜は今月9日、葬儀は10日に行われます。

毎日新聞は共同通信の配信を元に

作家の青木新門(あおき・しんもん、本名幸男=ゆきお)氏が6日午前8時52分、肺がんのため富山市の病院で死去した。85歳。富山県出身。葬儀は10日午前11時から富山市稲荷元町3の2の12、セレモニーホール平安で。喪主は長男新太郎(しんたろう)氏。

93年に出版した「納棺夫日記」は、09年に米アカデミー賞外国語映画賞を受賞した「おくりびと」が誕生するきっかけになった。(共同)

と報じた。

ご子息によるFacebookでの報告

昨日(2022年8月7日)、青木新門さんのFacebookにご子息から投稿があった。

https://www.facebook.com/namoamitaabha

青木新門の「念仏広場」いつも御覧いただき誠にありがとうございます。

青木新門の「念仏広場」いつも御覧いただき誠にありがとうございます。新門さんと私の係わり

私が雑誌『SOGI』を創刊したのが1990年12月(書誌日付は2021年1月10日)であり、2016年8月10日付の通巻154・155号合併号が最期で、11月に休刊を発表した。

寄稿者、カメラマン、協力いただいた取材者その他には迷惑をかけないために153号をもって仕事は依頼せず、支払いは完了した。

借財は残ったが現場の人の生活だけは守りたかったからである。

唯一の例外が青木新門さんであった。

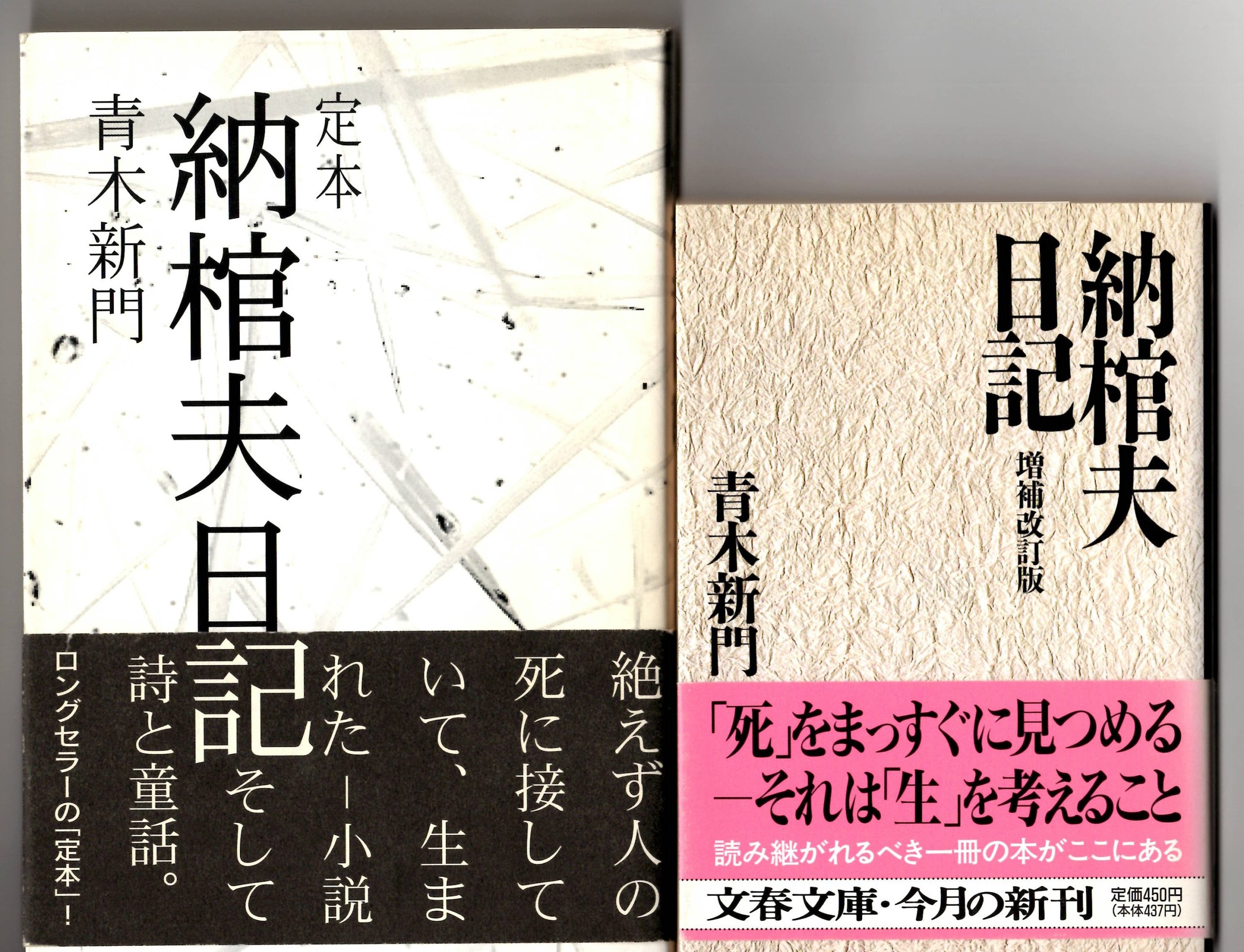

90年代の早くに、新門さんが世に出るきっかけとなった『納棺夫日記』を原稿として書き上げられていたが、まだ桂書房からの刊行が未定の段階であった。

私は原稿用紙のコピーを渡され、読み進むうちに夢中になった。

それが約30年にわたる新門さんとの最初の出会いである。

『納棺夫日記』が桂書房から出版されたのが1993年であるから、その前年の1992年のことであった。

当時新門さんは富山県最大の葬祭事業者である冠婚葬祭互助会オークス㈱の専務として会社全体を指揮しておられた。

『納棺夫日記』は、オークスがまだ創業間もない小さな葬儀社であった時期の話を基にしている。

新門さんは60年安保の最中、早稲田大学政経学部を中退し、帰郷して詩人、小説家を志しながら自らスナックを経営していた。

そのスナックは地元のアーティスト志望の若者たちの溜まり場であった。

だが経営が行き詰まり、閉じて仕事を失った新門さんはオークスの創業者である奥野博さんと出会い、葬儀の仕事に入った。

1970年代初期から、おそらく日本で初めて納棺という仕事分野に着手され、その仕事を通して出会った生死を描いた作品が『納棺夫日記』である。

私は『納棺夫日記』のほぼ最初の読者となった。

私は1996年4月に『葬儀概論』(現在4訂)を出版したが、これを原稿段階で見ていただき、貴重なアドバイスをいただいたのが、「ふたりの青木さん」で、一人が福島県白河市で葬祭業を営んでいた青木かおるさん、もう一人が青木新門さんであった。

火の子

その後、新宿西口の呑み屋「火の子」に新門さんに誘われ、90年代~2010年代初期まで20年くらいは呑み友だちでもあった。

新門さんは上京すると新宿西口に宿をとり、電話で誘われたものである。

私自身が火の子が閉めるまで常連となった。

富山にもお邪魔し、愛車ビートル(かぶと虫)で街中を案内いただき、夜行ったお店で新門さんが街の名士であることを知った。

お互いに呑むことが中心で交流した。

私たちが行くと、死や葬送の話で店が盛り上がったものである。

耳が不自由になった新門さんに会場からの質問主旨の通訳めいたこともさせていただいたこともある。

2015年頃からは新門さんは酒の世界から足を洗った。

日本中を飛び回っていた講演も完全に辞め、Facebookの「念仏広場」に集中していく。(それ以前から自分でホームページを作り、ブログをやられたこともある。)

雑誌が苦境に陥っていることを私的に最初に相談したのは新門さんで、休刊前年の2015年のことである。

そして最後となった通巻154・155号に原稿料なしで寄稿いただくことになった。

それが連載「新門随想」51「生死即涅槃」であった。

そして「新門随想 再掲10篇」として掲載させていただいた。

残はすべて私の原稿6本と年表「人の死・葬送を歴史のコンテキストで読む」を地球誕生から東日本大震災までをまとめて掲載した。

「新門随想」は第1回から45回まで、このブログで読める。

再掲した10本は、新門さんが了解されたものである。

①帰依三宝

https://hajime-himonya.com/?page_id=588

②映画「おくりびと」と『納棺夫日記』

https://hajime-himonya.com/?page_id=582

③納棺師の姿

https://hajime-himonya.com/?page_id=567

④科学と宗教

https://hajime-himonya.com/?page_id=565

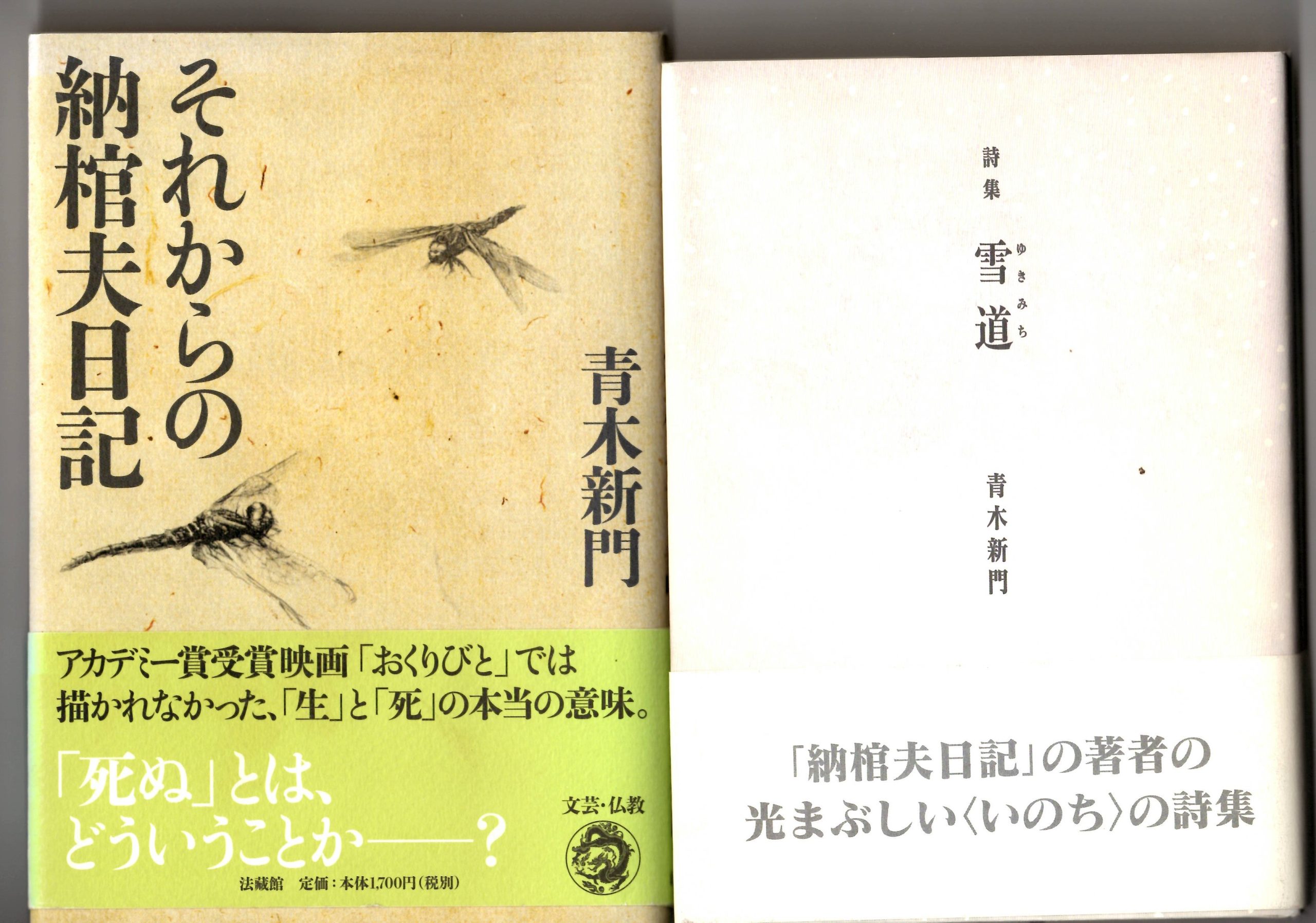

⑤『それからの納棺夫日記』

https://hajime-himonya.com/?page_id=553

⑥四華花

https://hajime-himonya.com/?page_id=551

⑦臨床宗教師

https://hajime-himonya.com/?page_id=548

⑧看取りの現場

⑨ゆく河の流れは絶えずして

⑩共生の原点

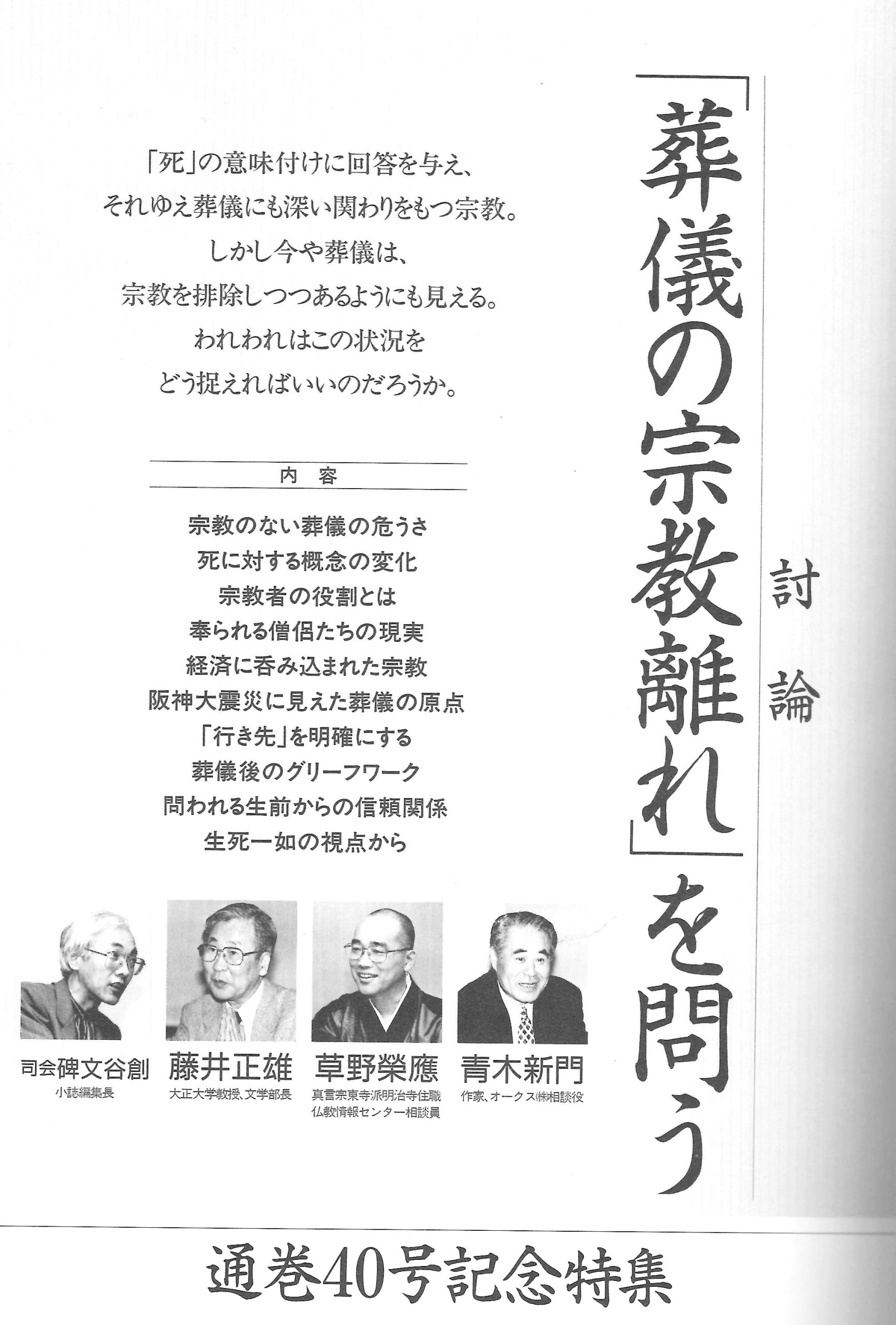

新門さんに雑誌に本格的に登場いただいたのは1997年7月通巻40号「通巻40号記念特集 討論「葬儀の宗教離れ」を問う」であった。

藤井正雄先生(当時:大正大学教授)、草野榮應師(真言宗東寺派明治寺住職、仏教情報センター)、青木新門さん(作家、オークス㈱相談役)に参加いただき、私が司会した。

草野師、藤井先生、今回の新門さんで、4人のうち残るは私一人となった。

新門さんには2015年11月通巻150号で編集長インタビューをさせていただいた。

これについては次回紹介したい。

私は明日9日から10日まで、お礼に富山にうかがう。

暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?

私も昨日、息子さんのFBをみて、青木さんの訃報にせっしました。

誌面ではありますが大変勉強させていただき有り難く思っております。ありがとうございました。…とコメントしました。

ふと、先生のことが気になったのですが、この記事を読んで安堵しております。

どうぞご自愛くださいませ。